Praxistest: DaVinci Resolve 20

DaVinci Resolve punktet mit zahlreichen neuen KI-Features, optimierten bestehenden Funktionen und erweiterten Werkzeugen – Resolve-Experte Christoph Harrer hat die Neuerungen im umfassenden Praxistest unter die Lupe genommen.

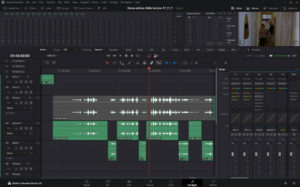

Audio-KI

Schließlich bietet die Fairlight-Seite vor allem zwei wichtige neue KI-Funktionen für die Audiobearbeitung, und eine hat mich dabei wirklich überrascht. Die AI IntelliCut hat verschiedene Funktionen: Um Hintergrundgeräusche von der Sprache zu trennen, gibt es eine Option, Geräusche unter einem gewissen Pegel automatisch zu entfernen. Im Grunde funktioniert es wie ein »Gate«, aber mit wesentlich geringeren bis gar keinen Pumpeffekten, und so ist es kaum noch zu hören, wenn der Pegel auf Null gesenkt wird.

Wirklich praktisch ist auch die Option »Checkboard to new tracks«. Damit werden unterschiedliche Sprecher in einer Aufnahme automatisch erkannt, geschnitten und auf unterschiedliche Spuren verteilt. Das funktioniert richtig gut. Die Originalaufnahme bleibt in der Timeline erhalten und wird stummgeschaltet.

Das ADR-Fenster hat eine neue Funktion, mit der sich transkribierte Dateien im ADR-Fenster automatisch mitsamt Timecode anzeigen lassen. Der Text für die Sprachaufnahmen wird dann bei der Wiedergabe automatisch im Videofenster angezeigt.

Mein absolutes Highlight in Resolve 20 ist der Audio-Assistent, der auch auf der Cut- und Edit-Seite zur Verfügung steht. Er wird über einen Timeline-Befehl aufgerufen. Er erkennt automatisch, welche Audiodateien Sprache, Effekte und Musik sind, teilt sie auf unterschiedliche Spuren auf, färbt sie entsprechend und erstellt dann nach den Vorgaben aus dem Dropdown-Menü eine Mischung. Dabei werden nicht nur Pegel eingestellt, auch ein Mastering mit De-Essern, Multiband-Kompressoren und einem Limiter am Ausgang findet statt. Eine direkte Unterscheidung in Atmo und Dialog gibt es nicht, die Atmo landet meist bei den Dialogspuren, aber innerhalb eines Dialogs mit Atmo-Geräuschen wird die Sprache angehoben und eine sehr laute Atmo gegebenenfalls abgesenkt.

Bei den Vorgaben für die Mischung gibt es verschiedene Standards, je nachdem, an wen geliefert werden soll. Ob das Preset Netflix oder Disney+ wirklich diese Standards immer erfüllt, kann ich an dieser Stelle nicht sagen, aber diese Optionen lassen sich auch wie verschiedene Presets nutzen, je nachdem, wie gemischt und gemastert werden soll. Die Option »YouTube« macht alles einfach laut, während Netflix beispielsweise leiser ist und mehr Dynamik erlaubt. Auch eine EBU-R128-Mischung ist möglich und ist exakt bei –23 LUFS gelandet (ein Test bei –22,9), mit einem Spitzenpegel von –3,1 dBTP. Bei einem 12-Minuten-Film dauerte es gerade mal knapp 4 Minuten und der ganze Prozess war erledigt.

Sicherlich, die KI weiß nicht, wie laut die Musik an einigen Stellen sein soll, und macht die Musik meist etwas lauter als vielleicht gewünscht, aber für einen ersten schnellen Mix macht der Audioassistent einen sehr guten Job. Ein 7-minütiger Kurzfilm brauchte nicht mal drei Minuten für die Mischung. Sonst benötige ich für so eine schnelle Mischung circa eine Stunde. Den De-Esser ersetze ich für gewöhnlich, da der in Resolve nicht sonderlich gut ist, aber sonst kann die Mischung entweder komplett so verwendet oder muss nur leicht angepasst werden.

Die Color-Seite und Effekte

Auf der Color-Seite wurden vor allem vorhandene KI-Funktionen verbessert. Bei der AI Magic Mask v2 hat sich die Oberfläche kaum verändert. Anstatt einen Bereich mit Strichen zu markieren, klickt man einfach einmal auf die entsprechende Region. Reicht das nicht aus, kann man an weiteren Stellen klicken und diese der Auswahl hinzufügen.

Bei eindeutigen Flächen wie Haut, die sich gut vom Hintergrund abhebt, ist das auch auf den ersten Klick immer nahezu perfekt. Selbst Objekte, die sich im Vordergrund vorbeibewegen und die Maske verdecken, werden sehr gut erkannt. Zudem gibt es jetzt einen einfachen Pinsel, um Bereiche, die von der Automatik nicht erfasst wurden, manuell auszubessern. Dort gibt es dann keinen Tracker und es muss Frame für Frame ausgebessert werden. Es ist aber ein guter, schneller Weg, wenn es sich nur durch einige Einzelbilder zieht. Gerade an feinen Ecken mit wenig Kontrast, die die automatische Maske nicht erkennt, ist das eine gute Lösung. Bei einer ganzen Person können schon mal drei, vier Klicks notwendig sein, aber dann hat man meist die ganze Person gut ausmaskiert. Wer die alte Variante mit den Strokes lieber mochte, kann diese weiterhin verwenden.

Die AI Depth Map v2 und alle folgenden Effekte stehen einem auch auf der Edit-Seite zur Verfügung. Hier hat sich nichts an der Oberfläche getan, lediglich die Erkennung der verschiedenen Ebenen ist genauer geworden und kommt auch mit unscharfen Rändern und feinen Details im Bild deutlich besser zurecht.

Der FX Warper erlaubt es, das Bild anhand von Punkten oder Curves zu verzerren. Dazu lassen sich Punkte setzen, Bereiche ausschließen und anhand eines Grids kann man visuell gut sehen, wie das Bild verzerrt wird. In Version 20.1 legte Blackmagic noch einige Filter nach. Der ColorTone Diffusor ist ein Kontrastfilter, mit dem gezielt Farbbereiche mit einem Weichzeichnungsfilter versehen werden können. Es bietet so beispielsweise eine einfache Option, glänzende Highlights abzumildern. Dazu gibt es eine Liste an Presets, die das Bild unterschiedlich weichzeichnen und dann mit einer ganzen Palette bearbeitet werden können. Der Effekt »Split Tone« erlaubt es, gezielt die Färbung der Highlights und Schatten getrennt zu bearbeiten.

Der »Face Refinement«-Filter hat eine zusätzliche Grain-Funktion, um den ausgewählten Bereich wieder mit Bildrauschen zu füllen, das durch das Weichzeichnen verloren gehen kann. Das hilft sehr dabei, dass starke Weichzeichnungseffekte der Haut nicht mehr als unnatürlich aus der Aufnahme herausspringen.

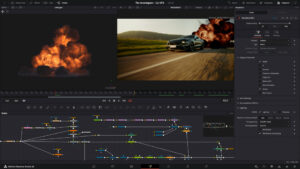

Fusion

Hier sei nochmal gesagt: Fusion ist sein eigenes Ding. Die Basics zu erlernen, lohnt sich allemal. Um tiefer in die Oberfläche einzusteigen, betritt man ein ganz neues Berufsbild. Auch ich nutze es gelegentlich für Corner Pins und das Bearbeiten von Fusion-Titeln, bin aber alles andere als ein Spezialist für diesen Bereich.

In der Summe ist die Fusion-Seite komplexer als alle anderen Seiten von Resolve zusammen genommen. Wer sich die Zeit nimmt, sich darin einzuarbeiten, kann aber in seinem Wohnzimmer komplexe Compositing-Effekte für Kinofilme erstellen. Hier zielen auch viele neue Funktionen in Fusion 20 ab. Mit dem Vector Warping Node lassen sich relativ einfach Bereiche aus einem Video entfernen und der Zeitaufwand für das Erlernen der Funktion ist nicht sehr groß, wenn man das nodebasierte Arbeiten in Fusion grundlegend versteht. Dann muss nur noch ein Referenzbereich aus dem Bild ausgewählt und getrackt werden.

Bei einfachen Objekten wie Schildern kann diese Funktion auch mit anderen Methoden erledigt werden. Es bietet aber eine weitere Option, vor allem bei unregelmäßigen Hintergründen. Dazu bietet Fusion jetzt ein Deep-Image-Toolset, um mit den Tiefeninformationen von Open-EXR-, Photoshop- und stereoskopischen 3D-Dateien zu arbeiten. Durch die einfache Handhabung der Tiefenebene (Z-Layer) ist es damit einfacher, Szenen nachträglich zu beleuchten oder farblich zu bearbeiten. Eine neue Herangehensweise versteckt sich jetzt in all jenen Nodes, die jetzt über Layer-Informationen verfügen. Wenn man beispielsweise eine Photoshop-Datei mit mehreren Ebenen importiert, kann im Layer-Feld nun direkt ausgewählt werden, welche Ebene bearbeitet werden soll, ohne dass man diese auseinandernehmen muss. Es gibt sicherlich zahlreiche weitere Anwendungen, für die diese Option nützlich sein kann. Bei Photoshop-Dateien könnte es auch für einen Editor ohne viel Compositing-Erfahrung eine nützliche Funktion sein.

Seite 1: Unterschiede Resolve / Studio-Version, KI-Spracherzeugung

Seite 2: Die besten neuen Funktionen

Seite 3: Edit-Seite

Seite 4: Audio, Color und Fusion

Seite 5: Fazit