Großer Sensor, großes Kino?

Der Run auf Kameras mit großem Sensor ist in vollem Gang. Mit Camcordern wie dem AF101 von Panasonic und dem F3 von Sony, sowie zukünftig geplanten Modellen dieser und weiterer Hersteller rückt diese Technik für immer mehr Anwender in greifbare Nähe. Ob das immer sinnvoll ist — besonders jenseits des szenischen Films — darüber hat sich der Kameramann Hans Albrecht Lusznat Gedanken gemacht.

Kürzlich konnte ich mit einer Sony F3 (Test) und den dazugehörigen drei Festbrennweiten drehen: allein an der Kamera, so wie es bei dokumentarischen Dreharbeiten inzwischen üblich ist. Die Kamera macht sehr gute Bilder, da gibt es nichts.

Der Umgang mit dieser Kamera ist aber auch gewöhnungsbedürftig, etwa durch den Aufbau mit dem hinten angeordneten Okularsucher: Das Gerät ist von sich aus schon so groß und schwer, dass man damit nicht so unbefangen aus der Hand drehen kann, wie mit EX1, V1 oder vergleichbar aufgebauten Kameras — dazu passt diese Sucherposition aber nicht.

Außerdem ist das Drehen mit Primes aufwändiger und umständlicher als mit einem Zoom: Der Objektivwechsel ist mühsam, man braucht eigentlich schon für das Versorgen der Objektive einen Assistenten.

Das größte Problem aber ist die geringe Schärfentiefe. Bei der Mustervorführung auf großem Monitor (nicht einmal in der Projektion) war ich entsetzt von den vielen Unschärfen und auch von der oft unentschlossen wirkenden Schärfe. Zum Teil ist das dem schlechten On-Board-Monitor geschuldet, der beim Dreh keine so differenzierte Beurteilung erlaubt. Fazit nach dem ersten Drehtag und dem schlechten Gefühl danach: Null Toleranz bei der Schärfe!

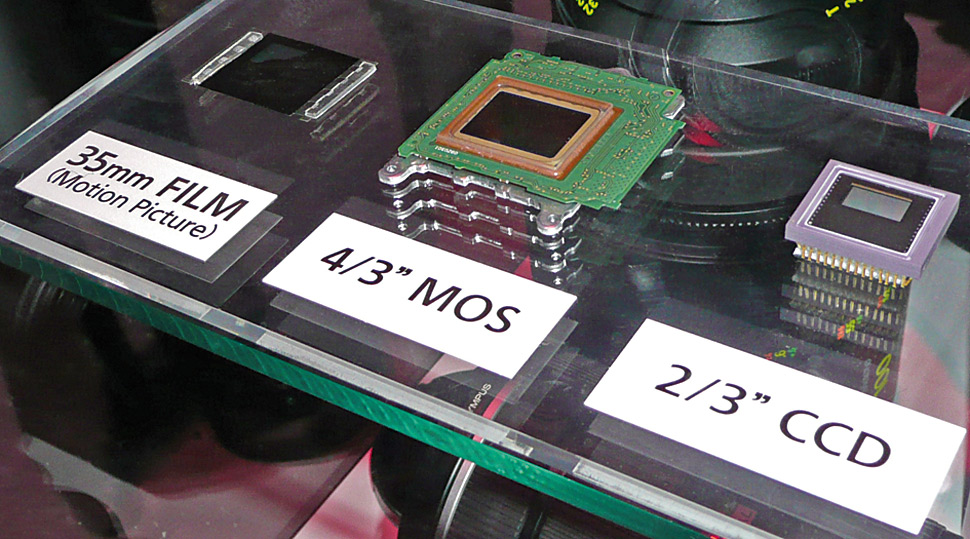

War es schon schwierig, beim Umstieg von SD auf HD die gleiche Präzision beim Scharfstellen zu erreichen, so ist das beim Umstieg vom 2/3-Zoll auf einen APS-C- oder auf den S35-Sensor der F3 kaum zu meistern. Eigentlich gibt es hierbei keinen Unterschied mehr zur 35-mm-Filmproduktion. Will man dabei die gleiche handwerkliche Qualität erreichen, dann braucht man auch das entsprechende Personal und die bewährten Arbeitsmethoden: Welcher Kameramann zieht beim Spielfilmdreh die Schärfe selbst?

Man braucht also einen versierten Assistenten, der die Schärfe ziehen kann und sie auf den Punkt trifft, einen der misst, sich Marken setzt, kontrolliert und immer weiß, wo wir und das Objektiv uns im Raum befinden. Kurzum: man braucht einen Spezialisten für die Schärfe. Und mehr noch: Wenn man mit einer solchen Kamera dreht, braucht man einfach alles, was eine kontrollierte Arbeitsweise ermöglicht, wie wir sie vom Spielfilm und aus der Werbung kennen. Dazu gehört auch: »Alle hören auf mein Kommando, was schiefgeht, wird wiederholt.«

Wer die Szene unter Kontrolle hat, der wird auch beim Einsatz von Kameras und großem Sensor keine wesentlichen Probleme haben: »Die Schärfe liegt jetzt auf Deiner Hand, jetzt nimm sie mal aus dem Bild, leg sie dann wieder an die gleiche Stelle der Tastatur und fang an zu schreiben.« Solche Regieanweisungen sind aber der Anfang vom Ende des Dokumentarischen. Im nächsten Schritt übernehmen die Darsteller vor der Kamera dann die Rolle unbezahlter Schauspieler und sind schließlich im besten Fall noch Darsteller ihrer selbst. Vielleicht agieren sie aber auch bloß noch entsprechend der Vorstellungen des Regisseurs und der hinter dem Projekt stehenden Redaktion, müssen sich in den Dienst der besseren Verkaufbarkeit des Films stellen.

Ist dann der Mensch vor der Kamera noch ein Individuum, das man mit filmischen Mitteln erforschen will, dessen Selbstsein man herausfinden und vermitteln will, idealerweise destilliert zu einer Essenz, die dem späteren Zuschauer Erkenntnis bringt — Erkenntnis über sich selbst, die anderen und die Welt, in der er ununterbrochen nach Orientierung sucht?

So ebnet die Technik hier ein Stück weit den Weg, der aus meiner Sicht in die falsche Richtung führt: Die große, angeblich besonders hochwertige Primetime-Doku, die den Hollywood-Kino-Look nachahmt. Wo aber liegt die Wurzel des Hypes um den großen Sensor, woher kommt das ewige Gerede vom Kino-Look?

35-mm-Kameras produzieren Bilder, die anders aussehen, als Bilder, die mit 16-mm- oder 2/3-Zoll-Broadcast-Kameras aufgenommen werden. Zuschauer registrieren so etwas unterschwellig, nehmen Filmkorn, Bildstandfehler, Unschärfen wahr und ordnen sie emotional im Umfeld ihren bisher gemachten Erfahrungen ein. Wer also die Formen des Kinos imitiert, bekommt entsprechende Aufmerksamkeit: Mitte der 80er-Jahre reichte es noch, einen Parteiwerbespot mit einfachen schwarzen Balken zu kaschen und so auf dem 4:3-Bildschirm den Eindruck eines Kinofilms zu erzeugen — so einfach konnte das sein.

Dann kam man durch einen PL-Directors-Viewfinder bei P+S Technik auf die Idee, den Look des Kinoformats über ein Mattscheibenzwischenbild auf Video zu imitieren. In der Folge entstand eine ganze Industrie, die sogenannte DoF-Adapter baute und lieferte. Die wurden zunächst hauptsächlich bei Werbefilmen eingesetzt, später auch von ambitionierten Amateuren und Indie-Filmern, um mit wenig Geld eine kostspielige Produktion vorzutäuschen. Als nächstes kamen dann die DSLRs mit großem Sensor und nun stehen relativ preisgünstige, digitale Filmkameras zur Verfügung. Und stets blieb das Ziel gleich: Man will dem Bildeindruck des ganz großen Kinos nahekommen.

Der Werbefilmer spart dabei Geld, aber der Dokumentarfilmer zieht sich damit ein Mäntelchen an, das ihm gar so recht passen will — und das ihm insgesamt auch gar nicht so gut steht.

Die letzten 50 Jahre Filmtechnik haben eine Reihe von Errungenschaften gebracht, die das dokumentarische Arbeiten wirtschaftlich vertretbar und nach dem jeweiligen technischen Stand möglich machten. Seit die ersten Synchronton-Dokumentarfilme überhaupt möglich wurden, hat sich ein immer besseres Instrumentarium entwickelt, das hinführte zu Available–Light-Kameras mit einer Normalempfindlichkeit von 800 ASA, 2/3-Zoll-Sensoren mit verträglicher Schärfentiefe, Zoomobjektiven mit Faktor 22 und mehr, Tonsynchronaufnahme mit bis zu 8 Spuren und HD-Aufzeichnung bis zu 90 Minuten Länge auf einem Träger mit gerade mal 35 Euro Materialkosten.

Die viel zitierten Direct-Cinema-Pioniere Richard Leacock und D. A. Pennebaker haben diese Technikentwicklungen mit angestoßen und vorangetrieben: Exaktes Beobachten und ganz nahes Dabeisein mit der Kamera wurden so plötzlich möglich. Das eröffnete neue dokumentarische Arbeitsweisen, und es entstand eine neue, inhaltliche Qualität des Dokumentarfilms. Heute geht es dagegen erstmal um den möglichst hochwertigen »Look«. Direct Cinema wird teilweise mit bloßem Draufhalten gleichgesetzt und ist zunehmend verpönt.

In dem unterschwelligem Wunsch, so zu sein, wie die Welt des großen Films, steckt auch eine Problematik die diese Haltung mit sich bringt: Man imitiert nicht nur den Look und gleicht sein Produkt in den äußeren Merkmalen der Hollywood-Welt an, sondern muss — das ist der Zwang der Technik und der Ökonomie — auch seine Produktionsweisen angleichen. Was dann entsteht, ist leider allzu oft nur inhaltsleerer Hochglanz. Hier droht die Parallele zum Prominentenfernsehen, bei dem sich diejenigen die Studiotürklinke in die Hand geben, die gerade ein Buch, eine CD, einen Film oder neue Faltencreme auf den Markt gebracht haben.

Dabei stehen »Dokumentarisches« und »gute Bilder« keineswegs im Widerspruch. Das zeigt schon die dokumentarische Fotografie. Die hat sich aber nie an den Werbe-Ikonen orientiert und auch von der Glamour-Fotografie ist nichts in den dokumentarischen Bereich abgefärbt, andersherum aber hat die Werbung immer wieder Anleihen bei der dokumentarischen Fotografie genommen. Im Filmbereich aber will Hollywood immer wirklicher sein als die Wirklichkeit und setzt dafür Millionen ein. Mit dieser visuellen Dominanz kolonialisiert das Hollywood-System sehr erfolgreich immer weitere Teile des Filmschaffens: Wie sonst wäre es zu erklären, dass die Filmer massenhaft den dortigen Praktiken und Techniken hinterher hecheln, um wenigstens ein kleines Bisschen vom großen Kino in ihren eigenen kleinen Filmchen widerzuspiegeln.

Den Dokumentarfilm auf Kino-Look zu trimmen, das ist lediglich der Versuch, mit polierter Oberfläche das Publikum einzufangen — dokumentarischer und in der Substanz besser, wird der Film dadurch nicht. Im Gegenteil: Er entrückt dadurch nicht nur visuell in Richtung Unterhaltungsindustrie.

Über den Autor

Empfehlungen der Redaktion:

30.03.2011 – Test Sony PMW-F3: Einstieg in die digitale Kinowelt?

02.03.2011 – Abschied von der Schärfe